Здесь будут появляться футбольные тексты. Прежние футбольные публикации можно найти здесь.

История болезни коня-ученого 2.1

Конь

ЧАСТЬ 20

Гол Дзагоева

Текст книги "История болезни коня-ученого"

ССЫЛКИ в ЭТОЙ КОЛОНКЕ ИСПРАВЛЕНЫ и РАБОТАЮТ!

Предыдущие публикации по теме

25.05.2025 Конь-ученый. Часть 64. Четвертый трофей

17.05.2025 Конь-ученый. Часть 63 Новое слово в семейном отдыхе

16.04.2025 Конь-ученый. Часть 62 Дерби из лучших

01.04.2025 Конь-ученый.Часть 61 Прикорнули на лаврах

11.03.2025 Конь-ученый.Часть 60 Одиннадцать дней, которые потрясли коней

28.02.2025 Конь-ученый. Часть 59. Перед вершиной

06.02.2025 Конь-ученый. Часть 58. Год побед. Начало

27.01.2025 Конь-ученый. Часть 57. Смена кубков

21.01.2025 Конь-ученый. Часть 56. Путь к победе. Начало

19.01.2025 Конь-ученый. Часть 55. Обязательное условие

05.01.2025 Конь-ученый. Часть 54. Последняя капля на сигару Гинера

25.12.2024 Конь-ученый. Часть 53. Газзаев и путь наверх

09.12.2024 Конь-ученый. Часть 52. Эра кремневых коней

19.10.2024 Конь-ученый. Часть 51. Рубеж веков

05.10.2024 Конь-ученый. Часть 50. Пустили коня в Европу. Стопами классиков

08.09.2024 Конь-ученый. Часть 49. Пустили коня в Европу. Палермо и Ньюкасл

05.09.2024 Конь-ученый. Часть 48. Пустили коня в Европу. Лондон. Дубль 2

03.09.2024 Конь-ученый. Часть 47. Пустили коня в Европу. Лондон. Дубль 1

27.08.2024 Конь-ученый. Часть 46. Костер на Красной площади

20.08.2024 Конь-ученый. Часть 45. С Новым веком!

19.07.2024 Конь-ученый. Часть 44 Эпитафия советскому спорту и ТТ

18.07.2024 Конь-ученый. Часть 43. Эпитафия советской науке

29.06.2024 Конь-ученый. Часть 42. Эпитафия советскому строю

17.05.2024 Конь-ученый. Часть 41. Конец Советов

16.05.2024 Конь-ученый. Часть 40. Последний дубль Советского Союза

15.05.2024 Конь-ученый. Часть 39. В проливе Старка

08.05.2024 Конь-ученый. Часть 38. Множественные переломы

06.05.2024 Конь-ученый. Часть 37. Река - море

05.05.2024 Конь-ученый. Часть 36. Смутное время и рассвет

04.05.2024 Конь-ученый. Часть 35. Все в один год

02.05.2024 Конь-ученый. Часть 34. Новые затеи

01.05.2024 Конь-ученый. Часть 33. Грудью - на ленточку

27.04.2024 Конь-ученый. Часть 32. Олимпийский заплыв

11.04.2024 Конь-ученый. Часть 31. Начальник экспедиции

10.03.2024 Конь-ученый. Часть 30 Погружение в Прагу

30.03.2024 Конь-ученый. Часть 29 От Балтийского до Японского

29.03.2024 Конь-ученый. Часть 28. Посмотрите вперед!

20.03.2024 Конь-ученый. Часть 27. Нетерпение

17.02.2024 Конь-ученый. Часть 26. Рождение эмбриофизиологии

13.02.2024 Конь. Часть 25. На всех фронтах

05.02.2024 Конь. Часть 24. Займемся делом!

04.02.2024 Конь. Часть 23. ЦСКА круглый год

01.02.2024 Конь. Часть 22. Завкадры решают все

01.02.2024 Конь. Часть 21. Суперсерия

31.01.2024 Конь. Часть 20. Ошибка, ставшая победой

30.01.2024 Конь. Часть 19. Законное место

29.01.2024 Конь. Часть 18. ББС и Великая сила Устава

28.01.2024 Конь. Часть 17. Клинтух на ставке

27.01.2024 Конь. Часть 16. Чашки, кошки и "картошка"

24.01.2024 Конь. Часть 15. Универсалага

22.01.2024 Конь. Часть 14. Судный год

19.01.2024 Конь. Часть 13. Последний приступ детства Первый - мира

17.01.2024 Жеребенок. Часть 12. Красная площадь

16.01.2024 Жеребенок. Часть 11. Снова дома

15.01.2024 Жеребенок. Часть 10. Впервые за бугром

12.01.2024 Жеребенок. Часть 9. Рождение столпов

10.01.2024 Жеребенок. Часть 8. Новые времена

09.01.2024 Жеребенок. Часть 7. Футбольное чтиво Говорит и показывает

02.01.2024 Жеребенок. Часть 6. Лужники Серые мундиры

30.12.2023 Жеребенок. Часть 5. Открыт закрытый "порт пяти морей"

26.12.2023 Жеребенок. Часть 4. А я и сам болельщик и Год великого перелома

24.12.2023 Жеребенок. Часть 3. Первые шаги в самостоятельность и Наш Динамо-стадион

22.12.2023 Жеребенок. Часть 2. Гибель богов

21.12.2023 Жеребенок. Часть 1. Самое начало и По краешку...

16.12.2023 Любимчик. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0

06.12.2023 Джигит. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

01.12.2023 Человек со стороны. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

28.11.2023 Настоящий полковник. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

23.11.2023 Пионер. Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Великолепная пятерка

22.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Фрагмент четвертый. Лучшие из лучших. Нападающие

17.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0 Фрагмент третий. Лучшие из лучших. Полузащитники

12.11.2023 Из книги "История болезни коня-ученого" 2.0.

Фрагмент второй. Лучшие из лучших. Защитники

Победная эйфория 70-го вылилась в превращение Валентина Александровича Николаева в тренера сборной, а ЦСКА – в ее базовый клуб, куда на зимние сборы вызвали чуть ли не десяток армейцев. Все это добром не кончилось: употребление одного и того же набора игроков в чемпионате страны и в евротурнире сборной, как и полагается при попытке усидеть на двух стульях разом, существенных результатов не принесло, кроме геморроя, разумеется. И клуб провалился в итоге во второй десяток команд первенства Союза, и сборная под руководством Николаева особых успехов тоже не добилась… Как и в 52-м превращение ЦСКА в сборную СССР ничего хорошего никому не принесло.

Тем летом ушел из футбола Яшин, которому перевалило за сорок. На моей памяти тогда это был самый поздний уход в советском футболе, хотя, конечно, это не сравнить с долголетием сэра Стэнли Мэтьюза, сошедшего в 50, первым из футболистов удостоенного ФИФА прощального матча со сборной мира, а королевой - рыцарского титула. Вот и у нас впервые попробовали проводить спортсмена на международном уровне, как, собственно, и подобает таким личностям, как Лев Иванович. Пригласили множество действительно великих футболистов, которые с охотой приехали, выказывая уважение к спортивному мастерству и человеческим качествам нашего вратаря. При всех перипетиях международных отношений (советская оккупация Чехословакии произошла всего за три года до того) Бобби Чарльтон, Джачинто Факетти и Герд Мюллер приехали в Москву и отыграли без всяких шуточек, по крайней мере, так об этом в один голос вспоминают участники матча. Удивительно, но с нашей стороны на матч была выставлена не сборная СССР, а сборная «Динамо». Неужели чиновники сочли, что национальная сборная – слишком много чести для великого вратаря?

В первом тайме в воротах стоял сам виновник торжества и, по крайней мере, пару раз серьезно вступил в игру, отыграв последние в своей карьере 45 минут всухую. Наши же тем временем забили сборной мира два мяча, но после того, как Яшин покинул поле и его заменил Пильгуй, гости сквитали счет, приведя, таким образом, результат к идеально соответствующему режиссерскому замыслу: великий ушел непобежденным, а победила, как водится, дружба.

***

Последних университетских летних каникул я, умаявшись на Большом практикуме, ждал с особым нетерпением, но после сессии предстояло отбыть одну из биофаковских повинностей – отдежурить на вступительных экзаменах. А потом я должен был уехать к родителям на Балтику - в Светлогорск. И вот тут-то меня и попросили соседи помочь их дочке Таньке из соседнего подъезда с подготовкой к экзамену по биологии… Я честно выкладывал девочке все, что знал о Биофаке и что могло, с моей точки зрения, пригодиться на экзамене, а потом мы отправились на прогулку на Дубовую поляну. Я посмотрел ей в глаза и поцеловал, а она, вместо того, чтобы огреть меня чем-нибудь по голове, тоже поцеловала…

Потом Танька носилась по репетиторам, а я по мере возможности ее сопровождал. Преподаватель по физике жил на Петровке, куда я отконвоировал Таньку до подъезда, а сам остался ее ждать на улице. Прямо напротив располагалось знаменитое здание Московского Управления МВД. От нечего делать я стал пялиться на входящих и выходящих в проходную этого заведения персонажей в форме и в штатском. За полтора часа наблюдения ни одного лица, хотя бы отдаленно похожего на ПалПалыча, Томина или Кибрит я так и не увидел…

Потом настал день экзамена по биологии, и ничего приятного в этой процедуре не обнаружилось и «с другой стороны баррикад». У меня толпа, собиравшаяся каждый год у Первой Малой, всегда вызывала содрогание при воспоминании, чего это стоило мне самому, так что я приступил к этим обязанностям без малейшего энтузиазма. Нас поставили на вход – проверять документы и пропускать детей на экзамен по биологии. Все шло так же, как тогда, когда сдавал я сам, только вот родителей у входа клубилось во много раз больше, они-то, собственно, всю толкучку и нервозность и создавали. Мои собственные родители появились на Биофаке единственный раз – посмотреть на мою фамилию в списке зачисленных и на дом, в котором их сын будет учиться следующие пять лет…

Солнце потихоньку стало припекать, и температура у входа стала расти в прямом и переносном смысле. Начались какие-то истерические вопли родителей, что мы – эсэсовцы, держим детей на солнцепеке. Красной нитью проходила антипараллельная тема о том, что детям надо в сортир, хотя по собственному опыту могу утверждать, что на жаре пИсать хочется меньше всего. Тем не менее около полудня пришел кто-то из начальства и сказал, что родители настучали в «Московский Комсомолец», и оттуда грозятся прислать корреспондента, который опишет зверства биофаковской приемной комиссии.Столами перегородили проходы в вестибюле под Первой Малой, и мы отступили на линию колонн. Насчет сортиров – это была брехня и глупость, за весь оставшийся экзаменационный день туда проводили двух девочек и одного мальчика… Но зато чадолюбивые родители сделали-таки своим деткам доброе дело – в вестибюле через полчаса стало нечем дышать, и уже абитуриенток, которым стало дурно, вытаскивали на улицу, на свежий воздух… Мы-то менялись, могли и покурить отойти, и перекусить, а дети там промаялись кто три часа, а кто – и больше… По-моему, именно после того случая в экзаменационную пору на дверях Биофака стали появляться плакаты: «Дорогие абитуриенты! Пожалуйста, не приводите с собой родителей!»

Танька, все отлично ответив на экзамене, не вспомнила, что стебель с листьями называется "побег", и получила четверку. А мне пришлось уезжать на Балтику в Светлогорск, в девичестве - Раушен, где отдыхали родители и куда давно был куплен билет. Все дорогу курил в тамбуре...

А спустя несколько дней в разгар экзаменов попала в больницу Танина бабушка, та, которая всегда посматривала на меня с подозрением. Через несколько дней она умерла. Экзамены пошли к черту, и ее родители отправили Таньку к моим родителям... Ко мне в объятия, то есть...

Мы валялись на пляже, ездили в Калининград, который бывший Кенигсберг,ходили по полям битого кирпича, оставшимся в городе с войны. Нашли развалины собора и могилу Канта. Недалеко от вокзала обнаружили странный пьедестал, по следам от букв на одной из сторон памятника прикинули, что это – из-под Сталина, но заинтриговало, что на противоположной стороне тоже раньше были какие-то буквы. Местные нам разъяснили, что оригинально – это был памятник Гитлеру. Когда пришли наши, его, естественно, свалили, а, чтобы место не было пусто – установили Сталина, но потом и этого пустили в расход. Место нехорошее…

Мы катались на автобусах и, пользуясь давкой, целовались вовсю у заднего стекла...

***

В том же году приключилась история, которая добавила свои пять копеек моей исторической неприязни к киевскому Динамо. У нее и так хватало оснований – они уже перечислены в предыдущих главах. И вот эти супостаты, у которых после московских Вячеслава Соловьева (нашего!) и торпедовского Маслова к власти пришел будущий «великий и ужасный» Валера Лобановский, и подстроили нам еще одну крупную гадость. Валентин Николаев нашел в казанском «Рубине» хавбека редкой красы, мобильного, головастого, техничного – Виктора Колотова, взял его в сборную в зарубежное турне и вроде зазвал его к нам. А киевляне уперли его уже из Москвы – как наши клювом прощелкали, ума не приложу. А потом Лобан, считаю, засушил Витю, как многих засушивал.

Киев заполонил все и диктовал моду. Базируясь на исключительной для советских клубов экономической опоре, налаженном тренировочном процессе и машинизированной игре, Киев Лобановского к тому же выработал и турнирную стратегию – так называемую «выездную модель». В гостевых матчах Киев предельно насыщал оборону и всем своим видом показывал, что ничья их вполне устраивает. В большинстве случаев он ее и добивался. На своем поле, конечно, давили под рев трибун да при весьма благожелательном судействе. При тогдашней системе зачета (2 очка за победу) этого было вполне достаточно для 75% очков в турнире, гарантирующих чемпионство.

При том количестве игроков, которое насобирал Лобановский, их игра не могла ограничиваться «бетоном» в обороне – возможности Блохина, Бессонова или Колотова были намного шире. Система Лобановского себя оправдывала, побеждали они год за годом, только смотреть на это было тошно. Работала совершенно бездушная машина, наверное, и в этом можно найти какую-то эстетику, но мне это было не под силу.***

Первый семестр пятого курса – это был совершеннейший дурдом. Мы уже начали работу над дипломами, но и лекционная нагрузка была весьма неслабой. Помнится, мы ухитрились сдвинуть на вторник пять пар лекций! Курс физиологии органов чувств, который читал профессор Бызов, воспринимался на общем фоне как курорт и душевное отдохновение. Я тогда еще не знал, что мне предстоит ездить к милейшему Алексею Леонтьевичу в лабораторию – тянуть капилляры для микроэлектродов на чуть ли не единственной в Москве печке, а с органами чувств столкнуться вплотную, когда Олег Юрьевич Орлов подрядит меня в переводчики учебника «Биология сенсорных систем», но до этого оставалось вообще тридцать лет и три года… Последней шла с пяти до семи вечера патофизиология, которую очень интересно и логично читал доцент Козинер из одноименного института, объясняя "порочные круги" патологии, их положительные и отрицательные обратные связи. Я запомнил на всю жизнь формулу Цельса и Галена для пяти классических признаков воспалительного процесса: tumor, rubor, calor, dolor et functio laesa, то бишь "опухоль, краснота, жар, боль и утрата функции". Между прочим, тогда, наслушавшись этих премудростей, я на лекции подкинул идею, что для предотвращения отторжения трансплантата как чужеродной ткани, надо предварительно обрабатывать его вирусом, несущим геном пациента, чтобы заместить в трансплантате его собственный. Преподаватель посмотрел на меня странно (это мне сейчас так кажется) и сказал, что под такую затею требуется энное количество институтов, людей и денег... Тогда до редактирования генома оставалось еще очень много лет...

В понедельник с утра у нас был научный коммунизм, а в субботу - научный атеизм и дарвинизм. Легко понять, что все политдисциплины мы прогуливали и имели пять дней в неделю полностью свободных для экспериментов по диплому, которым себя и посвящали. Моя задачка была довольно-таки нетривиальной – предлагалось по-быстрому найти стимуляторный рефлекс на лимфатических сердцах лягушки. Тормозный там получался легко – это была задача малого практикума по физиологии, а вот стимуляторный, как выяснилось из разговора с руководительницей, так никто и не обнаружил за последние 90 лет – с тех пор, как на лимфатических сердцах вообще были открыты какие-либо рефлексы.

А я вот, значит, должен. Единственное, что облегчало ситуацию, это то, что, просто исходя из здравого смысла, эти стимуляторные реакции должны были существовать и иногда возникали сами собой, но как их получать по собственному умыслу, а не в зависимости от положения звезд, было совершенно непонятно.

Чтобы зафиксировать сокращения лимфатических сердец, надо было сначала научиться делать серфин - специальную легкую прищепку из стальной проволочки, которой захватывалась мышца. Через тонкую ниточку она соединялась с писчиком из тростинки с острым кусочком фотопленки на конце, который и царапал по ленте кимографа. Кимограф же представлял собой барабан, соединенный с часовым механизмом и обмотанный гладкой закопченной бумагой. Это тоже было особое умение – ровно закоптить бумагу, а после опыта – зафиксировать ее в растворе канифоли на спирту, ничего при этом не смазав. Когда кимограф завершал круг, надо было опустить писчик пониже, чтобы трассы, не пересеклись и не загубили уже сделанное.

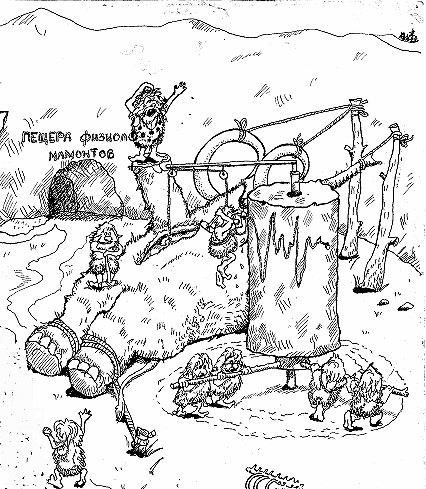

Кимограф каменного века. Рисунок Юры Романовского для стенгазеты кафедры физиологии «Стимулятор. 1973 г.

Стал я работать, ставил опыт за опытом и получал именно то, что на этом объекте наблюдалось последние 90 лет – тормозные рефлексы, а изредка – почему-то стимуляторные. Такая баланда тянулась почти до Нового Года, а там – последняя сессия, после которой до защиты диплома оставалось всего три месяца… Пахал я допоздна, уходил с факультета среди последних, настроение было странное – полная неизвестность и уже легкое подрагивание перед перспективой оказаться на дипломе с пустыми руками – с чего это я вдруг соображу то, чего никто до меня 90 лет не сообразил. А параллельно – совершенная эйфория и легкое обалдение от бурно развивающегося романа с моей будущей женой.

Мои ухаживания за Танькой чуть не оборвались на одном из ранних этапов – я возвращался от нее с Хорошевки в центр совсем поздно, на троллейбусе я на метро уже не успевал и подхватил занятое такси, шедшее к Соколу. В общем-то, тогда мне, студенту, даже рубль с полтиной до самого центра был по карману.

По темным пустым улицам шеф гнал на полной скорости, на улице Народного Ополчения нас аж подкинуло на межзаводских железнодорожных рельсах, а в следующую секунду раздался мат водителя, и я увидел, что мы летим аккурат в бетонный столб освещения. Водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении уткнулись физиономиями в лобовое стекло, а я – в спинку переднего сидения. Вылезли, посмотрели картинку: от передка машины до столба осталось сантиметров 20, а под ним, как уши спаниеля свисали рулевые тяги – их оборвало на рельсах…

Оставив водителя, подхватили грузовик, который нас довез до Сокола…

***

Танька, тем временем, стала устраиваться на работу и по блату попала в Клиническую Лабораторию по проктологии, созданную легендарным Рыжихом за забором нашего дома на Хорошевке - на краю 67-й больницы. Отец-основатель незадолго до описываемых событий умер, начались разброд и шатания, выученик Рыжиха Александров на настойчивые требования очистить лабораторию (которая была размером с хороший клинический институт) от нежелательных элементов, евреев то бишь, ответил, что не он их набирал, не ему их и выгонять. В ответ было ясно заявлено, что, если это не сделает он, то это сделает тот, кого назначат на его место...

Впоследствии так и получилось, но пока что, Таньку зачислили на специально созданную для нее престижную должность лаборантки без образования с зарплатой, как у санитарки. Обучать ее взялись строго, и после первого же задания я ее час оглаживал, целовал (не без удовольствия) и успокаивал - "бугры" из лаборатории послали ее в прозекторскую - вынуть из кишок усопшего пациента устройство, которым ему стимулировали кишечник. Второе задание было в чем-то круче первого, но хоть носило анекдотический характер: надо было добыть материал для этих самых устройств стимуляции кишечника. И вот, в аптеку является юное создание в миниюбочке (очень коротенькой), и провозглашает, что ей нужно приобрести 1000 презервативов по безналичному расчету.

Там все попадали. А дело было в том, что именно эти изделия № 2 были основой разработанной в лаборатории системы - в емкость изделия периодически подавали воздух, стимулируя, таким образом перистальтику. Экспериментальная работа с этими устройствами вылилась для Таньки в первую в жизни публикацию в журнале "Лабораторное дело", в чем она опередила меня - моя первая публикация вышла на полгода позже.

А судьба рыжиховской лаборатории развивалась печально. Убрали и доктора Александрова, и многих сотрудников неправильной национальности, на кухне началось воровство, что в проктологической клинике буквально - смерательная угроза, и смертность выросла чуть не вдвое. Выгнанные постепенно укатили в дальние страны, и там, за океаном, воссоздали некое подобие своей alma mater...

***

А я, уже под самый Новый Год, когда диплом шел вперемешку с зачетами и досрочными экзаменами, как-то засел за эксперименты на целый день. Поздним вечером, полностью отупев от работы, я заканчивал очередной опыт и уже прикидывал, что пора отваливать. И вдруг у меня попер ярко выраженный стимуляторный эффект. Так же тупо, как делал последний опыт, стал я оглядывать экспериментальное поле, медленно ворочая офигевшими мозгами. Черт подери, я же забыл после последней стимуляции желудка включить проток физиологического раствора в препарат! И что могло от этого приключиться?

Ну-ка, ну-ка, перерезку мозга с незапамятных времен по традиции делали выше продолговатого мозга – низшего отдела головного, который соединяется со спинным. Так, и что из этого? Наверное, оттого, что надолго прекратился проток, мозгу стало плохо, а чему стало хуже всего? Наверное, продолговатому мозгу – он и так поврежден перерезкой, да и вообще высшие структуры всегда страдают быстрее и сильнее, чем более простые. А, дай-ка, я отхвачу продолговатый мозг, может, в нем и сидит система тормозных рефлексов, тогда стимуляторные и вылезут?

Подумано – сделано. Хотя было уже начало двенадцатого ночи, все же еще одну лягушку я взял и сделал перерезку на несколько миллиметров ниже обычного - на границе спинного мозга с продолговатым – и с первого же электрического раздражения желудка получил чистенький ясный стимуляторный ответ. Уползал с факультета домой в полубессознательном состоянии после полуночи под скрежет комендантши факультета, но с ощущением, что я додумался!

На следующий день шел на биофак, подрагивая от возбуждения – не привиделось ли мне все это от усталости, и получится ли этот фокус еще раз. Сразу сделал такую же перерезку, как ночью, и побежал к шефессе хвастаться. Получилось!

Мораль сей басни проста – в науке, как в спорте или любой другой экспериментальной деятельности, из ошибок можно извлекать пользу. Важно понять, в чем она, собственно, состоит, на что влияет и как сделать правильно. Ошибка может объяснить и то, почему, когда делаешь все «правильно», ничего не получается.

Между тем, подошла последняя сессия. Спецпредметы – патофизиология, физиология органов чувств и дарвинизм трудностей не представляли, по научному коммунизму я накатал реферат и получил экзамен-автомат (по моим сведениям, этот реферат переиздавался около 17 раз минимум в 4 вузах). Ну, что там еще – атеизм? Да я, вообще, весь универ прогуливал все курсы политдисциплин, кроме лекций подполковника Чернеева, которые он посвящал международному положению. Все так и шло, как обычно, никто ни о чем не беспокоился – ну, что мы, зубры, пятикурсники, не сдадим какой-то там атеизм? Смешно! С дипломом забот хватает! Но тут нас ждала засада…

На последней лекции по атеизму, на которой, как и на всех предыдущих, никого не было, кроме группы особо усердных девочек, лектор со змеиной улыбочкой объявил, что к зачету будут допущены только студенты, которые представят полный рукописный конспект его лекций! Абзац! Девушки, которые весь универ не пропускали ни одной лекции и конспектировали весь этот бред, никогда в жизни не пользовались такой безграничной народной любовью. На курсе из 330 человек таких были считанные единицы, так что легко представить размеры очереди на списывание каждого уникального экземпляра. А тут еще первые сдавшие этот гадский атеизм принесли горестную весть, что препод «гасит» принесенные ему конспекты каким-то совершенно изуверским способом, который исключает их повторное использование.

Экземплярчик девушки Вали достался мне в аккурат вечером перед зачетом. На изготовление своего оставалась ночь, а сдуть надо было довольно толстую тетрадку за 19 копеек (около 40 листов). Делать нечего – сел у себя в темной комнатке и пошел строчить. Пил кофе, принимал тройчатку (она с кофеином), всячески себя щипал и взбадривал, но периодически утыкался осоловевшей физиономией в собственное писарчуковское творчество. Смысл сдуваемого, если и проникал в мозг, то только путем гипнопедии. С надеждой или отчаянием проверял, сколько еще осталось страниц, и по тексту сверял иногда – о, господи, еще только Второй Вселенский Собор! Во, уже «авиньонское пленение», так, продвигаемся! И вот папы вырвались на волю и вернулись… В глазах двоилось, мозги ворочались, скрежеща зацепляющимися друг за друга извилинами, но что-то царапнуло… Ну-ка, ну-ка, куда это там вернулись Римские Папы? А вернулись они в ВЫТЕКАН… Двумя строчками ниже слово повторялось в точности… Видно, брала на слух… Я совершенно проснулся, да еще своим ржанием перебудил все семейство – в 4 часа утра… Занавес! Девушке, которая поделилась со мной конспектом, конечно, двойное «спасибо»: и зачетец я сдал и массу удовольствия получил.

После сессии пошла, в общем-то, трудовая рутина. Опыт за опытом, серия за серией, но это – уже на фоне уверенности, что есть настоящий результат, есть догадка о том, о чем никто до меня не догадался! А дальше только от усидчивости зависело, сколько я еще всего нарублю и чем работу украшу. Шефесса на обсуждении текущих результатов в группе с видимым облегчением сказала: - Стимуляторный рефлекс получен. У Юры хорошие записи.

Дальнейшее – несущественно, попытки что-то прояснить по химизму стимуляторного и тормозного рефлексов сейчас выглядят смешными – большинство препаратов покупали в аптеке, я толок таблетки и готовил взвесь с малопонятной концентрацией действующего вещества. Самое забавное, что полученные тогда мной данные по фармакологии потом полностью подтвердились в кандидатских диссертациях аспиранток, которым ушли материалы моего диплома.

В разгар последних серий каким-то образом все окончательно решилось у нас с Танькой. Совершенно не в состоянии складно вспомнить, как образом в том бесконечном кошмаре непрерывных опытов, ее работы и подготовки к поступлению в вуз мы нашли время на то, чтобы просто встречаться. Да, в темных коридорах Биофака после лекций ее подготовительных курсов мы успевали пообниматься, а потом она уезжала домой, а я шел доделывать опыт. Однако, вот нынче мы вспомнили, что, при всем при том, я достал два билета и мы с ней пошли в Клубную часть ГЗ, где крутили не пущенный на широкий экран американский фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» с восхитительной Джейн Фонда. Фильм был не дублирован, и его озвучивал с пульта звукорежиссера переводчик-синхронист, но произвел огромное впечатление.

Между прочим, 12 апреля пришлось на денек оторваться от дипломных трудов – мама в свои 49, несмотря на двоих уже довольно больших сыновей, по соседству – на геофаке в Главном Здании защитила диссертацию кандидата географических наук. Удивительная система оплаты труда в СССР привела к тому, что на следующий день после утверждения маминой диссертации в ВАКе она стала получать ровно в два раза больше – 300 рублей вместо 150. Это означало, между прочим, что наша семья вышла на едва ли не высший уровень обеспеченности в категории неноменклатурных.

А потом начались защитные хлопоты и у меня. Дипломную я написал уже к началу мая и вскоре после праздников отправился в Пущино, куда на лето перебралась шефесса. Сразу же по прибытии я был усажен за стол – на пословное обсуждение текста. К вечеру все страницы дипломной работы были испещрены пометками и поправками – от пунктуационных до смысловых. Руководительница опомнилась, когда до отправки последнего автобуса в Серпухов оставалось минут пять, я вылетел из дома пулей, но на вокзале застал только красные огоньки уходящей последней до утра электрички.

Делать нечего – завалился спать на скамейке вокзала, подложив портфель с дипломом под голову. Помнится, что в бредовом сне ужасно боялся, что украдут диплом – страх, что снимут куртку или отнимут деньги, почему-то не приснился. Вернувшись первой утренним поездом в Москву, я бросился перебеливать правленный текст, чтобы придать ему благопристойный вид, и успел к следующему утру все подготовить к новой поездке в Пущино. Процедура повторилась практически в точности, но на этот раз я бдительно следил за временем, и смылся так, чтобы ночевать дома, а не на твердой скамейке серпуховского вокзальчика. Дома я первым делом проверил возникшее у меня подозрение, и оно в значительной мере подтвердилось: множество новых поправок исправляли на первоначальные формулировки те, которые были исправлены в прошлый раз. Я сделал из этого вывод о несущественности этих деталей, и нахально, никого больше не спрашивая, отнес рукопись машинистке из отцовского института, которая по пятачку за страницу все замечательно напечатала.

Перед защитой по кафедре поползли хиханьки-хаханьки насчет открытия «рефлекса Шмуклера», даже профессор Кирзон, с которым я до того, может быть, пару раз общался, в коридоре меня приметил и спросил: - А правда, что вы там какой-то рефлекс открыли?..

Я ему с большим энтузиазмом поведал о своих достижениях, а он только головой покачивал.

На защите, прошедшей в доброжелательной обстановке, я впервые в жизни услышал сакраментальный вопрос: - А каков биологический смысл открытого Вами явления? Хотя, с моей точки зрения он очевиден – если есть что-то, что регулируется торможением, то в пару к нему должна быть и стимуляция…

Защитился я на «отлично», и остался собой чрезвычайно доволен.

После этого я был отловлен руководством кафедры и поставлен в известность, что уже не раз поминавшийся Витя не выходит на связь, хотя ему защищаться на днях, и я как его друг должен поехать в Очаково и разобраться, в каком состоянии его дипломная работа и он сам.

То, что я там увидел было ужасно. Витя в майке и трусах прыгал по своей комнате с листом бумаги, на котором трехсантиметровыми буквами было накарябано несколько слов, такими же листами был застелен весь пол в его комнате. Что он собирался делать со всеми этими прокламациями, и как из этого мог образоваться диплом, невозможно было и представить. И это человек, который к моменту защиты диплома прозанимался своей наукой уже 7 лет, был несомненно разумным, эрудированным и профессионально грамотным, как, может быть, никто более в нашей группе!

Мы с Витей собрали с полу все, что он накалякал, и я отконвоировал его с этой кипой бумаг на кафедру, где сдал с рук на руки его руководительнице, а уж как она сделала из этой окрошки дипломную работу – сие есть великая магия научных руководителей. В науке существует определенная фракция исследователей, способных к планированию и постановке разумных экспериментов, но встающих в тупик, когда надо последовательно и внятно объяснить, что они наделали. У нас на кафедре был научный сотрудник, отличавшийся сверхъестественной точностью в планировании и выполнении эксперимента, а потом неделями мучившийся над тем, как это описать, пока одна из сотрудниц профессора Удельнова не приходила к нему в комнату и за пару сеансов выстраивала текст… Вот и с Витей получалось что-то такое, при этом он, наверное, лучше всех в нашей группе знал русскую литературу, цитировал классиков, в том числе такие произведения, о которых я и не слышал…

В конце концов, защитились все ребята из нашей группы, сдали госэкзамен по какой-то политдисциплине и получили дипломы и военные билеты лейтенантов медицинской службы запаса. Мой – с усами. Наши воинские документы были уникальны, поскольку офицерские звания были присвоены без принесения присяги. А присягу мы не приносили, поскольку нас не вывозили в лагеря - военные убоялись массового морального разложения войск при прибытии двух сотен молодых очаровательниц, на которых еще надо откуда-то взять запас форменных юбок, гимнастерок с вытачками, сапог и портянок маленьких размеров и необычного для армии исподнего с кружевами.

***